|

|

- Search

| J Environ Anal Health Toxicol > Volume 26(4); 2023 > Article |

|

ABSTRACT

A health risk assessment was conducted using indoor formaldehyde concentrations measured during a four-year period from 2019 to 2022 for 322 facilities within Busan Metropolitan City. In the facilities, the average concentration of formaldehyde was 26.7 őľg/m3 for general hospitals, 27.4 őľg/m3 for nursing hospitals, 17.8 őľg/m3for daycare centers, 42.9 őľg/m3 for postpartum care centers, and 14.1 őľg/m3 for elderly care facilities. As for the health risk of formaldehyde, workers in hospitals, daycare centers, postpartum care centers, and elderly care facilities had ECR (excess cancer risk) values of 3.54 √ó 10-5, 2.84 √ó 10-5, 6.84 √ó 10-5, and 1.86 √ó 10-5 for CTE (central tendency exposure), respectively. Based on the Busan City ordinance seven out of 322 facilities in this study were found to be non-compliant. When the risk was calculated for individual data according to the exposure of workers in each facility, 303 ECR values (94%) exceeded 1.0 √ó 10-5. If excess cancer risk is calculated by assuming a gradual change in formaldehyde concentration, the current maintenance standard (70 őľg/m3) is insufficient to provide appropriate safety for workers, patients and residents. Therefore, higher stringent values than 50 őľg/m3 are required to obtain indoor air quality standards for formaldehyde that meet an ECR of 1.0 √ó 10-4.

ŪėĄŽĆĞ̳Žď§žĚÄ ŪēėŽ£® ž§Ď ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚė žčúÍįĄžĚĄ žč§ŽāīžóźžĄú Ž≥īŽāīÍ≥† žěąžĖī, žč§žßąž†ĀžĚł ŪėłŪĚ°Íłįžóź ŽĮłžĻėŽäĒ ÍĪīÍįē žėĀŪĖ•žĚÄ žôłŽ∂ÄŽĆÄÍłįžßąŽ≥īŽč§ žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßąžóź ŽćĒžöĪ ŪĀ¨Í≤Ć žĘĆžöįŽźúŽč§. ŪäĻŪěą ŪėĄŽĆÄžčĚ ÍĪīž∂ēŽ¨ľžĚÄ žóźŽĄąžßÄ ž†ąžēŞ̥ žúĄŪēī ž†źž†ź ŽćĒ ÍłįŽįÄŪôĒŽźėÍ≥† žěąÍ≥† ÍłįÍ≥ĄžčĚ ŪôėÍłįžčúžä§ŪÖúžóź žĚėž°īŪēėŽäĒ Í≤ĹžöįÍįÄ žĽ§ žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßą ÍīÄŽ¶¨žĚė žā¨ÍįĀžßÄŽĆÄÍįÄ ŽįúžÉĚŪē† žöįŽ†§ÍįÄ Žß§žöį ŪĀ¨Žč§. ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúŽäĒ žěźÍ∑ĻžĄĪžĚī ÍįēŪēú Ž¨īžÉČžĚė Íłįž≤īŽ°úžĄú Í≥ĶÍłį ž§ĎžĚė Ž©ĒŪÉĄžĚīŽāė Žč§Ž•ł žú†ÍłįŽ¨ľžßąžĚī ÍīĎŪôĒŪēôž†ĀžúľŽ°ú žāįŪôĒŽźėžĖī žěźžóįž†ĀžúľŽ°ú ž°īžě¨ ÍįÄŽä•ŪēėžßÄŽßĆ Í∑ł ŽÜ掏ĄŽäĒ Žß§žöį ŽāģŽč§. ŪēėžßÄŽßĆ ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúŽäĒ ž†ÄŽ†īŪēú Žį©Ž∂Äž†ú, žāīÍ∑†ž†úŽ°úžĄúžĚė Ūôúžö©žĄĪžĚī žĘčžēĄ žč§Žāīžóź ž°īžě¨ŪēėŽäĒ Ž™©žě¨ ŽďĪ ÍĪīž∂ēžěźžě¨, žÉĚŪôúžö©Ūíą, ŪôĒžě•Ūíą, ž†Ďžį©ž†ú ŽďĪ žāįžóÖžö©Ūíąžóź ž†ĄŽįėž†ĀžúľŽ°ú ŪŹ¨Ūē®ŽźėžĖī žěąžĖī žč§ŽāīžóźžĄúžĚė žĚľžÉĀžÉĚŪôúž§Ď žč§ž†úŽ°ú ŽÖłž∂úŽźėŽäĒ žĖĎžĚī ŽÜížĚÄ Í≤ĹžöįÍįÄ ŽßéŽč§. ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžĚė žĚłž≤ī žėĀŪĖ•žĚÄ ŽąąÍ≥ľ žÉĀÍłįŽŹĄ, ŪĒľŽ∂ÄžěźÍ∑ĻžĚī ŽĆÄŪĎúž†ĀžĚīŽ©į žĚīŽ°ú žĚłŪēú žÉąžßĎž¶ĚŪõĄÍĶį, žēĄŪ܆ŪĒľžĄĪ ŪĒľŽ∂ÄžóľžĚė žõźžĚłŽ¨ľžßąŽ°ú žßÄŽ™©ŽźėÍ≥† žěąŽč§. ŪäĻŪěą ÍĶ≠ž†ú žēĒ žóįÍĶ¨ ÍłįÍīÄ(International Agency for Research on Cancer)žóźžĄú Group 1žĚė ŽįúžēĒŽ¨ľžßąŽ°ú Ž∂ĄŽ•ėŽźėÍ≥† žěąžúľŽ©į[1], ŽĮłÍĶ≠ EPAžóźžĄú ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŪĚ°žěÖžóź žĚėŪēú ŽÖłž∂úžĚĄ B1 ŽįúžēĒŽďĪͳȞúľŽ°ú žßÄž†ēŪēėÍ≥† žěąžĖī[2] žĚłž≤īŽÖłž∂úžóź žĚėŪēú ŽįúžēĒžĄĪžĚī ŽĄźŽ¶¨ žĚłž†ēŽźėŽäĒ Ž¨ľžßąžĚīÍłįŽŹĄ ŪēėŽč§. Ž¨īžóáŽ≥īŽč§ŽŹĄ ŽįúžēĒžĄĪŽ¨ľžßąžĚÄ žĚłž≤īžóź ŽÖłž∂úŽźėžóąžĚĄ ŽēĆ žó≠žĻė(threshold value)ÍįÄ ž°īžě¨ŪēėžßÄ žēäžēĄ ž†ĀžĚÄ žĖĎžĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžóź ŽÖłž∂úŽźúŽč§Í≥† Ūēėžó¨ŽŹĄ žēĒ ŽįúžÉĚ ÍįÄŽä•žĄĪ žĚÄ ž¶ĚÍįÄŽźėÍłį ŽēĆŽ¨łžóź žč§ŽāīžóźžĄúžĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÖłž∂úžóź ŽĆÄŪēú žßĎž§Ďž†Ā ÍįźžčúžôÄ ÍīÄŽ¶¨ÍįÄ ŪēĄžöĒŪēėŽč§. ŪôėÍ≤ĹŽ∂ÄŽäĒ 2004ŽÖĄ 5žõĒŽ∂ÄŪĄį „ÄƎ觞§ĎžĚīžö©žčúžĄ§ ŽďĪžĚė žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßąÍīÄŽ¶¨Ž≤ē„ÄćžĚĄ žčúŪĖČ ž§ĎžĚīŽ©į, ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽďĪ 6Íįú Ūē≠Ž™©žĚĄ žú†žßÄÍłįž§ÄžúľŽ°ú, žĚīžāįŪôĒžßąžÜĆ ŽďĪ 4Íįú Ūē≠Ž™©žĚĄ Í∂ĆÍ≥†Íłįž§ÄžúľŽ°ú žĄ§ž†ēŪēėžó¨ ÍīÄŽ¶¨ ž§ĎžĚīŽč§. žĚėŽ£ĆÍłįÍīÄ ŽďĪ ŽĮľÍįźÍ≥ĄžłĶ žĚīžö©žčúžĄ§žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú žú†žßÄÍłįž§ÄžĚÄ ŪėĄžě¨ 80 „éć/m3žúľŽ°ú Žč§Ž•ł Žč§ž§ĎžĚīžö©žčúžĄ§žĚė 100 „éć/m3žóź ŽĻĄŪēī ÍįēŪôĒŽźėžĖī žĄ§ž†ēŽźėžĖī žěąžúľŽ©į Ž∂ÄžāįÍīĎžó≠žčú ŽďĪ žĚľŽ∂Ä žßÄžěźž≤īŽäĒ žĘÄ ŽćĒ žóĄÍ≤©ŪēúÍłįž§ÄžĚĄ žěźž≤ī ž°įŽ°ÄŽ°ú ž†úž†ēŪēėžó¨ žčúŪĖČ ž§ĎžĚīÍłįŽŹĄ ŪēėŽč§. Í∑łŽ¶¨Í≥† ŪôėÍ≤ĹŽ∂Ğ󟞥úŽäĒ ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžóź ŽĆÄŪēīžĄú ŽÖłž∂úŪäĻžĄĪÍ≥ľ ŽŹÖžĄĪžėĀŪĖ• ŪŹČÍįÄŽ•ľ ŪÜĶŪēī žöįžĄ†žąúžúĄŽ¨ľžßąŽ°ú Ž∂ĄŽ•ėŪēėžėÄÍ≥†, ÍłīÍłČ ÍīÄŽ¶¨ŽĆÄžĪÖžĚī ŪēĄžöĒŪēú žĶúžÉĀ žöįžĄ† žąúžúĄžĚł 0žąúžúĄ 10žĘÖ žú†ŪēīŽ¨ľžßą ž§Ď ŪēėŽāėŽ°ú žĄ†ž†ēŪēėžėÄŽč§[3]. ŽĻĄŽ°Ě ŪôėÍ≤ĹŽ∂Ğ󟞥ú žú†žßÄÍłįž§ÄžĚĄ ŪÜĶŪēī ÍīÄŽ¶¨ŪēėÍ≥† žěąÍłįŽäĒ ŪēėŽāė ŽįúžēĒŽ¨ľžßąžĚė ÍĪīÍįēžėĀŪĖ•žĚÄ ŽÖłž∂úžčúÍįĄÍ≥ľ žąėžö©ž≤īžĚė ŪäĻžĄĪžóź ŽĒįŽĚľ Žč¨ŽĚľžßÄŽĮÄŽ°ú ŪėĄžě•žóźžĄúžĚė žč§žł°žěźŽ£ĆŽ•ľ ŪÜĶŪēú ÍĪīÍįēžúĄŪēīžĄĪ ŪŹČÍįÄžôÄ ŪėĄžě¨žĚė žú†žßÄÍłįž§ÄžĚė ž†Āž†ąžĄĪžĚĄ žĘÄ ŽćĒ Í≥ľŪēôž†ĀžúľŽ°ú Í≤ÄŪ܆Ūē† ŪēĄžöĒžĄĪžĚī žěąŽč§.

žĚīŽü¨Ūēú ŽįįÍ≤Ş󟞥ú Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄúŽäĒ 2019~2022ŽÖĄÍįĄ žł°ž†ēŪēú Ž∂ÄžāįÍīĎžó≠žčúžĚė Žč§ž§ĎžĚīžö©žčúžĄ§žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄžěźŽ£ĆŽ•ľ ŪÜĶŪēī žč§ŽāīÍ≥ĶÍįĄžóźžĄúžĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽįúžÉĚ ŪäĻžĄĪžĚĄ Ž∂ĄžĄĚŪēėÍ≥† ÍĪīÍįēžúĄŪēīžĄĪ ŪŹČÍįÄŽ•ľ ŪÜĶŪēī ŪėĄžě¨žĚė ÍĪīÍįēžėĀŪĖ•žĚĄ ŪŹČÍįÄŪēėÍ≥† žú†žßÄÍłįž§ÄžĚė ž†Āž†ąžĄĪžĚĄ Í≤ÄŪ܆Ūēėžó¨, žč§Žāī ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏Ą ÍīÄŽ¶¨ ž†ēžĪ̥֞ žúĄŪēú žěźŽ£ĆŽ°ú ž†úžčúŪēėÍ≥†žěź ŪēúŽč§.

Ž∂ÄžāįÍīĎžó≠žčúžĚė žĖīŽ¶įžĚī, ŽÖłžēĹžěź, Ūôėžěź ŽďĪ ŽĮľÍįźÍ≥ĄžłĶ žĚīžö© žčúžĄ§ ž§Ď žĚľž†ēÍ∑úŽ™® žĚīžÉĀžúľŽ°ú Žč§ž§ĎžĚīžö©žčúžĄ§Ž°ú ÍīÄŽ¶¨ŽźėŽäĒ žĚėŽ£ĆÍłįÍīÄ(žóįŽ©īž†Ā 2,000 m2 žĚīžÉĀ ŽėźŽäĒ Ž≥ĎžÉĀžąė 100Íįú žĚīžÉĀ), žĖīŽ¶įžĚīžßĎ(žóįŽ©īž†Ā 430 m2 žĚīžÉĀ), žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź(žóįŽ©īž†Ā 500 m2 žĚīžÉĀ), ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžčúžĄ§(žóįŽ©īž†Ā 1,000 m2 žĚīžÉĀ) žīĚ 322ÍįúžÜĆ 4Íįú žčúžĄ§ÍĶįžĚĄ žóįÍĶ¨ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú žĄ†ž†ēŪēėžėÄŽč§. ž°įžā¨ŽäĒ 2019ŽÖĄ ~ 2022ŽÖĄ 4ŽÖĄžóź ÍĪłž≥ź žč§žčúŪēėžėÄžúľŽ©į, 2019ŽÖĄŽŹĄžóź 124Íįú žčúžĄ§, 2020ŽÖĄŽŹĄžóź 39Íįú žčúžĄ§, 2021ŽÖĄŽŹĄžóź 105Íįú žčúžĄ§, 2022ŽÖĄŽŹĄžóź 54Íįú žčúžĄ§žĚĄ Í≤Äžā¨Ūēėžó¨, ž†Ąž≤ī 681Íįú žčúžĄ§ ž§Ď 322Íįú(47%) žčúžĄ§žĚĄ žóįÍĶ¨ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú ŪēėžėÄŽč§.

ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžĚė žčúŽ£ĆžĪĄž∑® ŽįŹ Ž∂ĄžĄĚžĚė ž†ĄŽįėž†Ā Í≥ľž†ēžĚÄ žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßą Í≥Ķž†ēžčúŪóėÍłįž§Ä(ÍĶ≠Ž¶ĹŪôėÍ≤ĹÍ≥ľŪēôžõź Í≥†žčú ž†ú2021-94Ūėł)žóź ŽĒįŽĚľ žč§žčúŪēėžėÄŽč§. žčúŽ£ĆžĪĄž∑®ŽäĒ žė§ž°īžä§ŪĀ¨Žü¨Ž≤Ą, 2,4 DNPH žĻīŪ䳎¶¨žßÄ, žčúŽ£ĆžĪĄž∑®žö© ŪéĆŪĒĄ(SIBATA MP-ő£ 100 KN II)Ž•ľ žā¨žö©ŪēėžėÄžúľŽ©į, žĪĄž∑® ŪõĄ ŽÉČžě• žÉĀŪÉúŽ°ú Ž≥īÍīÄ ŪõĄ žē°ž≤īŪĀ¨Ž°úŽßąŪ܆Í∑łŽěėŪĒĄŽ≤ēžóź žĚėŪēī Ž∂ĄžĄĚŪēėžėÄŽč§. žčúŽ£Ć žĪĄž∑® žě•žÜĆŽäĒ ŪēīŽčĻžčúžĄ§ žĚīžö©ÍįĚžĚė ž£ľŽźú ŪôúŽŹôžě•žÜĆŽ•ľ ŪėĄžě•žóźžĄú žĄ†ž†ēŪēėžėÄžúľŽ©į žčúžĄ§žĚė Ž©īž†Āžóź ŽĒįŽĚľ žóįŽ©īž†Ā 10,000 m2 žĚīŪēė žčúžĄ§žĚÄ 2Íįú žßÄž†ź, 10,000 m2 žīąÍ≥ľ ~ 20,000 m2 žĚīŪēė žčúžĄ§žĚÄ 3Íįú žßÄž†ź, 20,000 m2 žīąÍ≥ľ žčúžĄ§žĚÄ 4Íįú žßÄž†źžĚĄ žł°ž†ēžßÄž†źžúľŽ°ú ŪēėžėÄŽč§. ÍįĀ žßÄž†ź ŽčĻ 2ÍįúžĚė žčúŽ£ĆŽ•ľ ÍįĀÍįĀ 30Ž∂Ą, 1.0 L/minžĚė žú†žÜćžúľŽ°ú žĪĄž∑®ŪēėžėÄžúľŽ©į ž†Ąž≤īžßÄž†ź žł°ž†ēÍįížĚė ŪŹČÍ∑†žĚĄ Í∑ł žčúžĄ§žĚė ŽĆÄŪĎúÍįížúľŽ°ú ŪēėžėÄŽč§. Ž≥ĄŽŹĄŽ°ú ŽįĒŪÉēžčúŽ£ĆŽ•ľ Ž∂ĄžĄĚŪēėžėÄžúľŽ©į, žĪĄž∑®Í≥ľž†ēžĚė ž†ēŪôēŽŹĄŽ•ľ ŪôēžĚłŪēėÍłį žúĄŪēėžó¨ žĪĄž∑®žĚľŽßąŽč§ žĚīž§ĎžčúŽ£Ć Ž∂ĄžĄĚžĚĄ ŪÜĶŪēī ž†ēŪôēžĄĪžĚĄ Í≤Äž¶ĚŪēėžėÄŽč§.

ÍįĀ žčúžĄ§žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú Ž∂ĄžĄĚžěźŽ£ĆŽ•ľ ŪÜĶŪēėžó¨ ÍĪīÍįēžúĄŪēīžĄĪŪŹČÍįÄŽ•ľ žč§žčúŪēėžėÄŽč§. ÍĪīÍįēžúĄŪēīžĄĪŪŹČÍįÄŽäĒ žĖīŽĖ§ ŽŹÖžĄĪŽ¨ľžßąžĚīŽāė žúĄŪóėžÉĀŪô©žóź ŽÖłž∂úŽźėžĖī ŽāėŪÉÄŽā† žąė žěąŽäĒ ÍįúžĚł ŪėĻžĚÄ žßώ讞Ěė ÍĪīÍįēŪĒľŪēīŪôēŽ•†žĚĄ ž†ēžĄĪ ŽėźŽäĒ ž†ēŽüČž†ĀžúľŽ°ú ž∂Ēž†ēŪēėŽäĒ Í≥ľŪēôž†ĀžĚł Í≥ľž†ēžĚīŽĚľ ž†ēžĚėŽźúŽč§. žĚłž≤īžóź ŽÖłž∂úŽźėŽäĒ ŪôĒŪēôŽ¨ľžßąžĚė žúĄŪēīžĄĪ ŪĀ¨ÍłįŽäĒ Í∑ł ŪôĒŪēôŽ¨ľžßąžĚī žā¨ŽěƎ吏óźÍ≤Ć ŽÖłž∂úŽźėžóąžĚĄ ŽēĆžĚė Ž∂ÄžěĎžö©žĚė ÍįēžēĹ(žú†ŪēīžĄĪ)Í≥ľ Í∑ł ŪôĒŪēôŽ¨ľžßąžóź ŽÖłž∂úŽźėŽäĒ žĖĎ(ŽÖłž∂úŽüČ)žóź žĚėŪēīžĄú Í≤įž†ēŽźúŽč§. ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžĚė žúĄŪēīžĄĪŪŹČÍįÄŽäĒ ŽĮłÍĶ≠ÍĶ≠ÍįÄžúĄžõźŪöĆ(National Research Council; NRC)žóźžĄú ž†úžčúŽźú žú†ŪēīžĄĪŪôēžĚł(Hazard Identification), žö©ŽüČ-ŽįėžĚĎ ŪŹČÍįÄ(Dose-response Assessment), ŽÖłž∂úŪŹČÍįÄ(Exposure Assessment) ŽįŹ žúĄŪēīŽŹĄÍ≤įž†ēžĚė 4Žč®Í≥Ą Í≥ľž†ēžĚĄ ž†Āžö©ŪēėžėÄŽč§. žú†ŪēīžĄĪŪôēžĚłžĚÄ EPAžĚė IRIS(Integrated Risk Information System) [4]žóźžĄú ž†úžčúŽźú ŽćįžĚīŪĄį ŽįŹ ÍĶ≠ž†ú žēĒ žóįÍĶ¨ÍłįÍīÄ(Inter-national Agency for Research on Cancer) [1]žóźžĄúžĚė Ž∂ĄŽ•ėžóź ŽĒįŽ•ł žěźŽ£ĆŽ•ľ žĚīžö©ŪēėžėÄŽč§. žö©ŽüČ-ŽįėžĚĎŪŹČÍįÄŽäĒ ÍīÄŽ†®Ž¨łŪóĆ[5]žĚĄ žįłÍ≥†Ūēėžó¨ ŽŹÖžĄĪžěźŽ£ĆžĚł Žč®žúĄŽįúžēĒžě†žě¨Ž†•(CSF : Cancer Slope Unit)žĚĄ 0.046(mg/kg/day)-1žúľŽ°ú ž†Āžö©ŪēėžėÄŽč§. ŽÖłž∂ú ŪŹČÍįÄŽäĒ Ž∂ĄŽ•ėÍĶįŽ≥ĄŽ°ú žĚľžĚľŪėłŪĚ°Ž•†, ŽÖłž∂úžčúÍįĄ, ŽÖłž∂úŽĻąŽŹĄ, ž≤īž§Ď, ŪŹČÍ∑†žąėŽ™Ö ŽďĪžĚė ŽćįžĚīŪĄįŽ•ľ ž†ĄŽ¨łÍłįÍīÄžĚė ÍīÄŽ†®Ž¨łŪóƞ̥ žįłÍ≥†Ūēėžó¨ ž°įžā¨ŪēėžėÄžúľŽ©į Ž∂Äž°ĪŪēú Ž∂ÄŽ∂ĄžĚÄ ž°įžā¨žčúžĄ§žóźžĄú žč§žčú Ūēú žĄ§Ž¨łž°įžā¨Ž°ú Ž≥īžôĄŪēėžėÄŽč§. žĚī žěźŽ£ĆŽ•ľ ŪÜĶŪēī žÉĚžē†ŪŹČÍ∑†žĚľ žĚľŽÖłž∂úŽüȞ̥ žēĄŽěė žčĚžúľŽ°ú ÍĶ¨ŪēėžėÄŽč§.

LADDs : lifetime average daily doses (mg/kg-day)

C : contaminant concentration in inhaled air(„éć/m3)

IR : inhalation rate(m3/day)

EF : exposure frequency(day/year)

ED : exposure duration(year)

BW : body weight(kg)

LT : lifetime(day)

žúĄŪēīŽŹĄÍ≤įž†ēžĚÄ žö©ŽüČ-ŽįėžĚĎŪŹČÍįĞ󟞥ú žąėžßĎŪēú CSFžôÄ ŽÖłž∂úŪŹČÍįĞ󟞥ú Í≥ĄžāįŽźú LADDsŽ•ľ žĚīžö©Ūēėžó¨ žēĄŽěėžôÄ ÍįôžĚī Í≥ĄžāįŪēėžėÄŽč§.

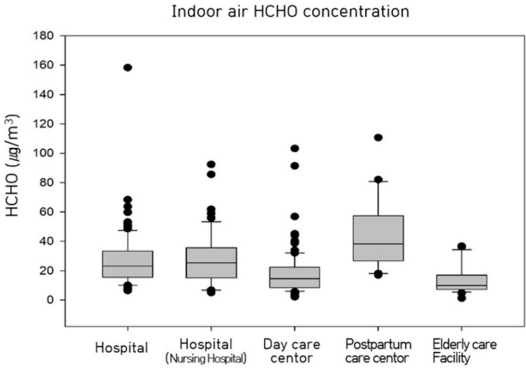

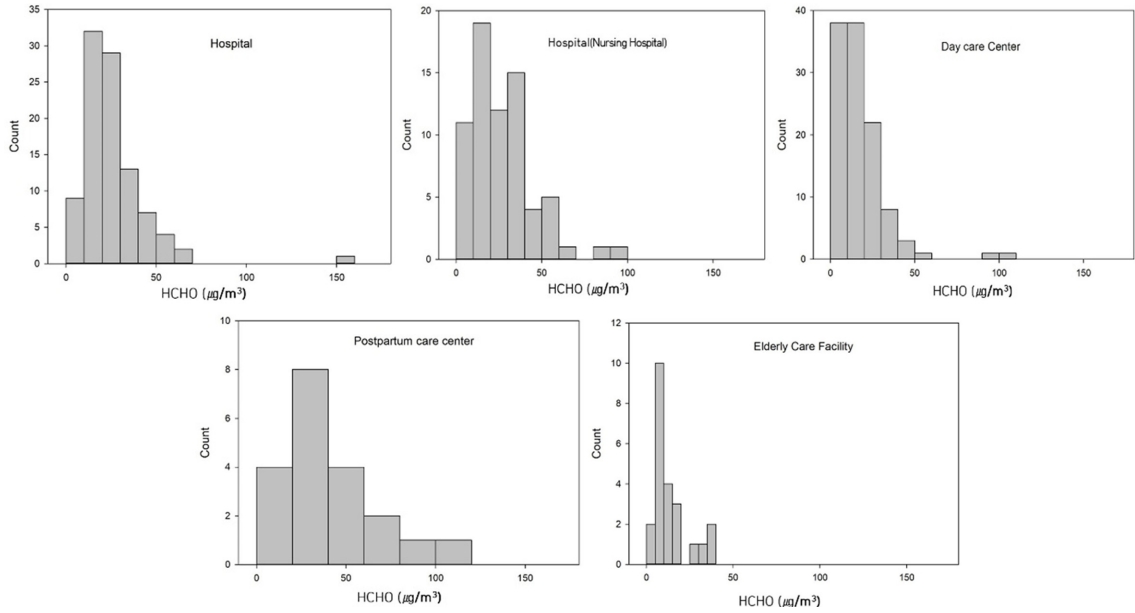

Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú ž°įžā¨Žźú ÍįĀ žčúžĄ§ žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄŽ•ľ Table 2žôÄ ÍįôžĚī ŽāėŪÉÄŽāīžóąŽč§. ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžĚė ŪŹČÍ∑†ŽÜ掏ĄŽäĒ žĚľŽįėŽ≥ĎžõźžóźžĄú 26.7 „éć/m3, žöĒžĖĎŽ≥ĎžõźžóźžĄú 27.4 „éć/m3, žĖīŽ¶įžĚīžßϞ󟞥ú 17.8 „éć/m3, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžóźžĄú 42.9 „éć/m3, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžóźžĄú 14.1 „éć/m3Ž°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. Ž≥ĎžõźžĚė Í≤Ĺžöį žĚľŽįė Ž≥ĎžõźÍ≥ľ žöĒžĖĎŽ≥ĎžõźžĚī ŽįÄŪŹź ž†ēŽŹĄ, žĻėŽ£ĆŪôúŽŹô ŽďĪžóź ŪĀį žį®žĚīŽ•ľ Ž≥īžĚīÍłį ŽēĆŽ¨łžóź ÍĶ¨Ž∂ĄŪēėžó¨ ŪÜĶÍ≥ĄŽ•ľ ŽāīžóąžúľŽāė žĄúŽ°ú ŽĻĄžä∑Ūēú ŽÜ掏ĄŽ•ľ Ž≥īžĚīÍ≥† žěąžóąŽč§. žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚī ŽÜížĚÄ ŽÜ掏ĄŽ•ľ ŽāėŪÉÄŽāł Í≤ÉžĚÄ žĄ†ŪĖČžóįÍĶ¨[6][7]žĚė žóįÍĶ¨Í≤įÍ≥ľžôÄ ÍįôžēėŽč§. ž¶Č žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚÄ žāįŽ™®žôÄ žč†žÉĚžēĄŽ•ľ žúĄŪēī ž†Āž†ąŪēú žė®ŽŹĄžôÄ žäĶŽŹĄŽ•ľ žú†žßÄŪēīžēľ ŪēėÍłį ŽēĆŽ¨łžóź ŪôėÍłįžóź žĖīŽ†§žõÄžĚī žěąÍłį ŽēĆŽ¨łžúľŽ°ú žÉĚÍįĀŽźúŽč§. ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžčúžĄ§žĚÄ ÍįÄžě• ŽāģžĚÄ ÍįížĚĄ ŽāėŪÉÄŽāīžóąŽäĒŽćį žĺĆž†ĀŪēú žöĒžĖϞ̥ žúĄŪēú žě¶žĚÄ ŪôėÍłįÍįÄ Í∑ł žõźžĚłžúľŽ°ú žÉĚÍįĀŽźúŽč§.

ÍįĀ žčúžĄ§žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú Ž∂ĄŪŹ¨Ž•ľ Figure 1žóź Žįēžä§ŪĒĆŽ°ĮžúľŽ°ú ŽāėŪÉÄŽāīžóąŽč§. ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚĄ ž†úžôłŪēú 4ÍįúžĚė žčúžĄ§Ž∂ĄŽ•ėÍĶįžĚÄ Ž™®ŽĎź ž†ú3žā¨Ž∂ĄžúĄ žúĄž™ĹžúľŽ°ú ŽÜížĚÄ ž™ĹžúľŽ°ú ŪäĻžĚīÍįížĚĄ Ž≥īžó¨ ŽĻĄŽĆÄžĻ≠ž†ĀžĚł Ž∂ĄŪŹ¨Ž•ľ Ž≥īžĚīÍ≥† žěąŽč§. žĚīÍ≤ÉžĚÄ žěźžóįžä§Žü¨žöī Ž∂ĄŪŹ¨ŽĚľÍłįŽ≥īŽč§ ÍīÄŽ¶¨žĚė žā¨ÍįĀžßÄŽĆÄžóź žěąŽäĒ žĚľŽ∂Ä žčúžĄ§Žď§žĚī ž°īžě¨ŪēúŽč§ŽäĒ Í≤ɞ̥ žĚėŽĮłŪēúŽč§. ŽėźŪēú žĖīŽ¶įžĚīžßĎÍ≥ľ ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚė Í≤Ĺžöį ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚė ŽćįžĚīŪĄįÍįÄ ŪŹČÍ∑†žĚĄ ž§Ďžč¨žúľŽ°ú Ž™®žó¨ žěąŽäĒŽćį ŽįėŪēī, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚė Í≤Ĺžöį ŽćįžĚīŪĄįÍįÄ ž†ĄŽįėž†ĀžúľŽ°ú ŽÜíÍ≥† ŽĄďÍ≤Ć Ūćľž†łžěąŽäĒ Í≤ɞ̥ Ž≥ľ žąė žěąŽäĒ Žćį, Žč§Ž•ł žčúžĄ§Ž≥īŽč§ žÉĀŽĆÄž†ĀžúľŽ°ú ŪŹźžáĄžĄĪžĚī ÍįēŪēī ÍįĀÍįĀžĚė žčúžĄ§ŽßąŽč§, Í∑łŽ¶¨Í≥† ŪôėÍłįžú†Ž¨īžóź ŽĒįŽĚľ ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžĚė ŽÜ掏ĄÍįÄ ŪĀ¨Í≤Ć Ž≥ÄŽŹôŪēėÍłį ŽēĆŽ¨łžúľŽ°ú žÉĚÍįĀŽźúŽč§.

ÍįĀ žčúžĄ§žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú Ž∂ĄŪŹ¨Ž•ľ Figure 2žĚė Ūěąžä§Ū܆Í∑łŽě®žúľŽ°ú žāīŪéīŽ≥īžēĄŽŹĄ ŽĻĄžä∑Ūēú Í≤įÍ≥ľŽ•ľ žēĆ žąė žěąŽč§. Ūěąžä§Ū܆Í∑łŽě®žóźžĄúŽŹĄ žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžóźžĄú ŽÜížĚÄ ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄŽ•ľ Ž≥īžĚīŽäĒ ŽĻąŽŹĄÍįÄ ŽßéžēėŽč§. ŪäĻžĚīŪēú Í≤ÉžĚÄ žöĒžĖĎŽ≥ĎžõźžĚė Í≤Ĺžöį žĚľŽįė Ž≥ĎžõźÍ≥ľ ŪŹČÍ∑†ÍįížĚÄ žú†žā¨ŪēėžėÄžúľŽāė ŽćįžĚīŪĄįžĚė Ž∂ĄŪŹ¨ŽäĒ ŪŹČÍ∑† Í∑ľž≤ėžóźžĄú žĘÄ ŽćĒ ŽĄďÍ≤Ć Ūćľž†łžěąŽäĒ Í≤ɞ̥ žēĆ žąė žěąŽäĒŽćį, žöĒžĖĎŽ≥ĎžõźžĚė ŪäĻžĄĪžÉĀ ŪôėÍłįÍįÄ Ž∂ąÍ∑†žĚľŪēú Í≤ĹžöįÍįÄ žěąžĖī žĘÄ ŽćĒ Žč§žĖĎŪēú Í≤įÍ≥ľÍįížĚī ÍīÄžįįŽźėŽäĒ Í≤ÉžúľŽ°ú žÉĚÍįĀŽźúŽč§.

ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú žúĄŪēīŽŹĄÍ≤įž†ēžĚĄ žúĄŪēú ŽÖłž∂úžčúŽāėŽ¶¨žė§ŽäĒ ŽÖłž∂ú Í≤ĹŽ°úŽ•ľ ŪėłŪĚ°ÍłįŽ•ľ ŪĚ°žěÖžúľŽ°ú Ūēúž†ēŪēėžó¨ Table 3Í≥ľ ÍįôžĚī žěĎžĄĪŪēėžėÄŽč§. ŪėłŪĚ°Ž•†Í≥ľ ž≤īž§Ď, žąėŽ™Ö ŽďĪžĚÄ ŪēúÍĶ≠ŽÖłž∂úÍ≥ĄžąėŪēłŽďúŽ∂Ā[8], žĖīŽ¶įžĚīŽÖłž∂úÍ≥ĄžąėŪēłŽďúŽ∂Ā[9]žĚĄ žįłÍ≥†ŪēėžėÄÍ≥†, ŽÖłž∂úŽĻąŽŹĄŽäĒ ÍĪīÍįēŽ≥īŪóėŪÜĶÍ≥Ą[10], ÍĶ≠ŽĮľŽ≥īÍĪīžĚėŽ£Ćžč§ŪÉúž°įžā¨[11], ž†ĄÍĶ≠Ž≥īžú°žč§ŪÉúž°įžā¨[12]Ž•ľ žįłÍ≥†ŪēėžėÄŽč§. Í∑ľŽ°úžěźŽäĒ žĄĪžĚłžĚė žě•ÍłįŪėłŪĚ°Ž•†žĚĄ ž†Āžö©ŪēėžėÄžúľŽāė žĖīŽ¶įžĚīžßĎÍ≥ľ žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚė Í≤Ĺžöį ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚė Í∑ľŽ°úžěźÍįÄ žó¨žĄĪžĚīŽĮÄŽ°ú žó¨žĄĪžĚė žě•ÍłįŪėłŪĚ°Ž•†žĚĄ ž†Āžö©ŪēėžėÄŽč§. Ž≥ĎžõźžĚė ŪôėžěźŽäĒ žĄĪžĚłžĚė ŪúīžčĚ žčú Žč®ÍłįŪėłŪĚ°Ž•†žĚĄ ž†Āžö©ŪēėžėÄžúľŽ©į, žĖīŽ¶įžĚīžßĎžĚė žĖīŽ¶įžĚīŽäĒ 0~5žĄłžĚė žě•ÍłįŪėłŪĚ°Ž•†žĚĄ ŪŹČÍ∑†Ūēėžó¨ ž†Āžö©ŪēėžėÄŽč§. žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚė žāįŽ™®žôÄ žč†žÉĚžēĄŽäĒ ŪúīžčĚ žčú Žč®Íłį ŪėłŪĚ°Ž•†žĚĄ ž†Āžö©ŪēėžėÄŽč§. Ž≥ĎžõźžĚÄ Í∑ľŽ°úžěź, žôłŽěėŪôėžěź, žěÖžõźŪôėžěź, žěÖžõźŪôėžěź (žöĒžĖĎŽ≥Ďžõź)Ž°ú Ž∂ĄŽ•ėŪēėžėÄžúľŽ©į, žĖīŽ¶įžĚīžßĎžĚÄ Í∑ľŽ°úžěź, žĖīŽ¶įžĚī(ž£ľÍįĄŽįė), žĖīŽ¶įžĚī(žĘ֞̾Žįė)žúľŽ°ú Ž∂ĄŽ•ėŪēėžėÄŽč§. žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚÄ Í∑ľŽ°úžěźžôÄ žāįŽ™®, žč†žÉĚžēĄŽ°ú Ž∂ĄŽ•ėŪēėžėÄžúľŽ©į ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚÄ Í∑ľŽ°úžěźžôÄ žöĒžĖĎŽĆÄžÉĀžĚł ŽÖłžĚłžúľŽ°ú ÍĶ¨Ž∂ĄŪēėžėÄŽč§. Í∑ľŽ°úžěź Í∑ľŽ¨īŽÖĄžąėŽäĒ žįłÍ≥†Ž¨łŪóĆ[13]žóź ŽĒįŽĚľ 40ŽÖĄžúľŽ°ú ŪēėžėÄÍ≥†, žĖīŽ¶įžĚīžĚė žĖīŽ¶įžĚīžßĎ Ž≥īžú°ÍłįÍįĄžĚÄ 5ŽÖĄ[13], ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžóźžĄúžĚė žöĒžĖĎÍłįÍįĄžĚÄ ÍłįŽĆÄžąėŽ™ÖÍ≥ľ žöĒžĖĎžõź žěÖžÜĆÍįÄŽä•ŽāėžĚī(65žĄł)žĚė žį®žĚł 13.6ŽÖĄžúľŽ°ú ŪēėžėÄŽč§.

ŪŹČžÉ̞̾žĚľŽÖłž∂úžö©ŽüČžĚÄ ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚė Í≤Ĺžöį Í∑ľŽ°úžěźÍįÄ ŽÖłž∂úžčúÍįĄžĚī ÍįÄžě• ŪĀ¨ŽĮÄŽ°ú ÍįÄžě• ŽÜížēėžúľŽāė ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚė Í≤Ĺžöį žöĒžĖĎžčúžĄ§ žĚīžö©žěźÍįÄ ŽćĒ ŽÜížēėŽč§. žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź Í∑ľŽ°úžěźžĚė Í≤Ĺžöį CTE(Central Tendency Exposure)žóźžĄú 1.18E-03 mg/kg/day, RME(Reasonable Maximun Exposure)žóźžĄú 3.00E-03 mg/kg/dayžĚė ŽÖłž∂úŽüČžúľŽ°ú ÍįÄžě• ŽÜížĚÄ ÍįížĚĄ ŽāėŪÉÄŽāīžóąŽč§. ŽįėŽ©ī žāįŽ™®žôÄ žč†žÉĚžēĄžĚė Í≤Ĺžöį žÉĀŽĆÄž†ĀžúľŽ°ú ŽÖłž∂úŽüČžĚī ŽāģžēĄ ÍįĀÍįĀ CTEžóźžĄú 3.57E-06 mg/kg/day, 3.68E-05 mg/kg/dayžĚīžóąžúľŽ©į ž≤īž§ĎžĚī žěĎžĚÄ žč†žÉĚžēĄÍįÄ žāįŽ™®Ž≥īŽč§ ŽÖłž∂úŽüČžĚī ŽćĒ ŽÜížēėŽč§(Table 4).

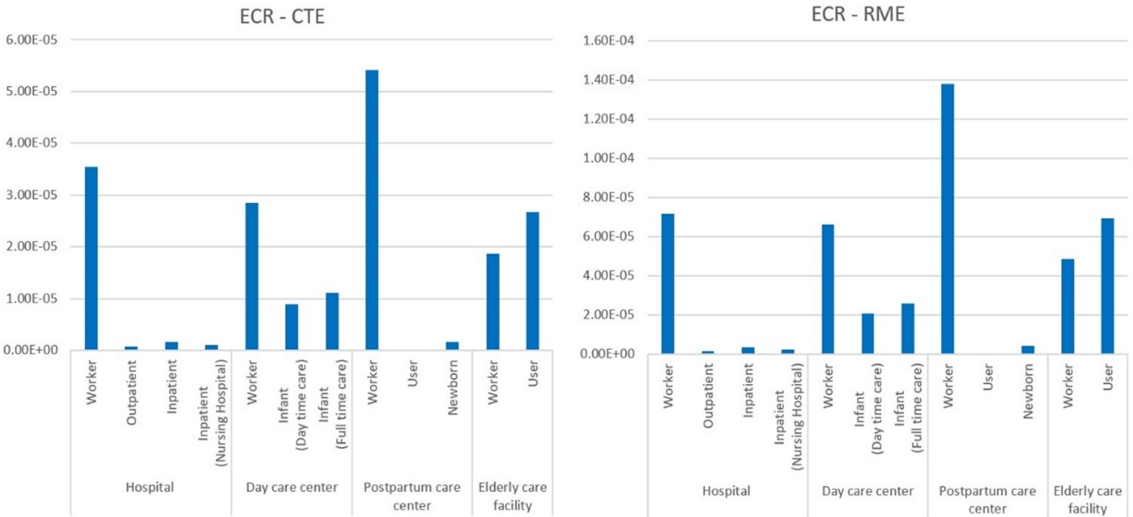

ŪôėÍ≤ĹŽ≥īÍĪīŽ≤ē žčúŪĖČÍ∑úžĻô Ž≥ĄŪĎú 1žóźžĄúŽäĒ žīąÍ≥ľŽįúžēĒžúĄŪēīŽŹĄ ž†Āžö© žčú žúĄŪēīžĄĪÍłįž§ÄžĚÄ 1.0E-06 ~ 1.0E-04žĚė Ž≤ĒžúĄžóźžĄú ž†ēŪēúŽč§Í≥† Í∑úž†ēŪēėŽ©į ‚ÄėÍĶ≠ŽāīžĚė ŪôĒŪēôŽ¨ľžßą žúĄŪēīžĄĪŪŹČÍįÄžĚė ÍĶ¨ž≤īž†Ā Žį©Ž≤ē ŽďĪžóź ÍīÄŪēú Í∑úž†ē‚ÄôžóźžĄú žīąÍ≥ľŽįúžēĒŪôēŽ•†žĚī 1.0E-04 žĚīžÉĀžĚł Í≤ĹžöįŽäĒ žúĄŪēīÍįÄ žěąŽč§Í≥† ŪĆźŽč®ŪēėŽ©į, 1.0E-06 žĚīŪēėžĚł Í≤ĹžöįŽäĒ žúĄŪēīÍįÄ žóÜŽč§Í≥† ŪĆźŽč®ŪēėÍ≥† žěąŽč§. Ž≥ł žóįÍĶ¨žóźžĄú Ž≥Ďžõź, žĖīŽ¶įžĚīžßĎ, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚė Í∑ľŽ°úžěźŽäĒ ÍįĀÍįĀ CTEžóźžĄúŽŹĄ 3.54E-05, 2.84E-05, 5.42E-05, 1.86E-05žĚė ECRÍįížĚĄ ÍįÄž†ł 1.0E-05Ž•ľ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąŽč§. ŪäĻŪěą žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź Í∑ľŽ°úžěźŽäĒ RMEžóźžĄú 1.38E-04žĚė ECRÍįížúľŽ°ú žúĄŪēīÍįÄ žěąŽč§Í≥† ŪĆźŽč®ŽźėŽäĒ 1.0E-04žĚė ECRŽŹĄ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąžóąŽč§. ŽĒįŽĚľžĄú ÍĪīÍįēžúĄŪēīŽŹĄ žł°Ž©īžóźžĄú žčúžĄ§žĚė Í∑ľŽ°úžěźŽď§žĚė žúĄŪēīŽŹĄžóź ŽĆÄŪēīžĄú ÍīĞ訞̥ ÍįÄžßą ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§. žĚīžö©žěźžĚė Í≤Ĺžöį ŽĆÄž≤īž†ĀžúľŽ°ú CTE, RMEžóźžĄú 1.0E-05 žĚīŪēėžĚė ÍįížĚĄ ŽāėŪÉÄŽāīžóąžúľŽāė žčúžĄ§ žā¨žö©ÍłįÍįĄžĚī Íłī ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõź žĚīžö©žěź ŽįŹ žĖīŽ¶įžĚīžßĎ žĘ֞̾Žįė žĚīžö©žěźŽäĒ CTE, RMEžóźžĄú Ž™®ŽĎź 1.0E-05Ž•ľ žīąÍ≥ľŪēėžėÄŽč§. ŽėźŪēú žĖīŽ¶įžĚīžßĎ ž£ľÍįĄŽįė žĚīžö©žěźŽŹĄ CTEžóźžĄúŽäĒ 1.0E-05 žĚīŪēėžėÄžúľŽāė RMEžóźžĄúŽäĒ 1.0E-05Ž•ľ žīąÍ≥ľŪēėžėÄŽč§. ŪĖ•ŪõĄ žč§Žāī ÍĪįž£ľžčúÍįĄžĚī ž†źžį® ÍłłžĖīžßÄŽäĒ ž∂ĒžĄłžóź ŽĒįŽĚľ Žč§žĖĎŪēú žčúžĄ§Žď§žĚė žė§žóľŽ¨ľžßąžóź ŽÖłž∂úŽź† ÍįÄŽä•žĄĪžĚī ŪĀ¨ŽĮÄŽ°ú žĚīŽü¨Ūēú žÉĀŪô©žĚĄ ž∂©Ž∂ĄŪěą Í≥†Ž†§Ūēėžó¨ žĘÄ ŽćĒ Ž≥īžąėž†ĀžĚł žúĄŪēīŽŹĄ ž†Āžö©žĚī ŪēĄžöĒŪēėŽč§.

ŪėĄžě¨žĚė žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßą ÍīÄŽ¶¨Ž≤ēžÉĀžĚė žĚėŽ£ĆÍłįÍīÄ ŽďĪžóź ŽĆÄŪēú ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú žú†žßÄÍłįž§ÄžĚÄ 80 „éć/m3žúľŽ°ú žĄ§ž†ēŽźėžĖī žěąžúľŽ©į Ž∂ÄžāįžčúŽäĒ ž°įŽ°ÄžóźžĄú 70 „éć/m3žĚė Íłįž§ÄžĚī žĄ§ž†ēŽźėžĖī žěąŽč§. Ž∂ÄžāįžčúžĚė Íłįž§Äžóź žĚėŪēėŽ©ī Ž≥ł žóįÍĶ¨žěźŽ£Ć žīĚ 322Íįú ž§Ď 7ÍįúÍįÄ Ž∂Äž†ĀŪē©žúľŽ°ú ŪĆźž†ēŽźėžĖī ÍįúžĄ†Ž™ÖŽ†ĻÍ≥ľ Í≥ľŪÉúŽ£Ć ž≤ėŽ∂ĄžĚĄ ŽįõÍ≤Ć ŽźúŽč§. ÍįúŽ≥Ą ŽćįžĚīŪĄįžóź ŽĆÄŪēī ŪēīŽčĻžčúžĄ§žĚė Í∑ľŽ°úžěźžĚė ŽÖłž∂úžčúŽāėŽ¶¨žė§žóź ŽĒįŽĚľ žúĄŪēīŽŹĄŽ•ľ Í≥ĄžāįŪēėŽ©ī žīĚ 303Íįú(94%)žĚė ŽćįžĚīŪĄįÍįÄ 1.0E-05žĚė ECRžĚĄ žÉĀŪöĆŪēėÍ≥† žěąžúľŽ©į, 1.0E-04žĚė ECRžĚÄ žīĚ 7ÍįúÍįÄ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąŽč§(Figure 4). ŽĒįŽĚľžĄú ŪėĄžě¨žĚė žú†žßÄÍłįž§ÄžĚÄ 1.0E-04žĚė ECRžĚĄ Íłįž§ÄžúľŽ°ú ŪĖąžĚĄ ŽēĆžôÄ žú†žā¨Ūēú ŪĆ®ŪĄīžĚĄ Ž≥īžĚīÍ≥† žěąŽč§.

Ž≥ł žóįÍĶ¨žóź žā¨žö©Žźú ŽÖłž∂úžčúŽāėŽ¶¨žė§Ž•ľ žĚīžö©Ūēėžó¨ Žč®Í≥Ąž†Ā ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄŽ≥ÄŪôĒŽ•ľ ÍįÄž†ēŪēėžó¨ Í∑ł ŽēĆžĚė žīąÍ≥ľŽįúžēĒžúĄŪēīŽŹĄŽ•ľ Table 6žóź ŽāėŪÉÄŽāīžóąŽč§. Ž∂ÄžāįÍīĎžó≠žčúžĚė žú†žßÄÍłįž§Ä(70 „éć/m3)žóźžĄúŽäĒ Ž≥Ďžõź, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚė Í∑ľŽ°úžěźžôÄ žĖīŽ¶įžĚīžßĎžĚė žĚīžö©žěźÍįÄ 1.0E-05žĚė žīąÍ≥ľŽįúžēĒŪôēŽ•†žĚĄ žīąÍ≥ľŪēėžėÄÍ≥†, žĖīŽ¶įžĚīžßĎžĚė Í∑ľŽ°úžěźžôÄ ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚė žĚīžö©žěźŽäĒ 1.0E-04žĚė žīąÍ≥ľŽįúžēĒŪôēŽ•†žĚĄ žīąÍ≥ľŪēėžėÄŽč§. ŪäĻŪěą žĖīŽ¶įžĚīžßĎ Í∑ľŽ°úžěźŽäĒ 65 „éć/m3žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄžóźžĄúŽŹĄ, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚė žĚīžö©žěźžĚė Í≤Ĺžöį 55 „éć/m3žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄžóźžĄúŽŹĄ 1.0E-04žĚė žīąÍ≥ľŽįúžēĒŪôēŽ•†žĚĄ žīąÍ≥ľŪēėžėÄŽč§. žĖīŽ¶įžĚīžßĎ Í∑ľŽ°úžěźŽäĒ ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂ĄžĚī žó¨žĄĪžĚīŽĮÄŽ°ú ŪŹČÍ∑†ž≤īž§ĎžĚī žěĎžúľŽ©į Žč§Ž•ł žßĀÍĶįžóź ŽĻĄŪēī Í∑ľŽ¨īžčúÍįĄžĚī Íłī ž†źžĚī ŽįėžėĀŽźėžóąÍ≥†, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõź žĚīžö©žěźŽäĒ žčúžĄ§žóź žě•Íłį ž≤īŽ•ėŪēėŽäĒ ž†źžĚī ŽįėžėĀŽźėžóąÍłį ŽēĆŽ¨łžĚīŽč§. ŪôėÍ≤ĹŽ≥īÍĪīŽ≤ē žčúŪĖČÍ∑úžĻô Ž≥ĄŪĎú1žóźžĄú žúĄŪēīžĄĪÍłįž§ÄžĚÄ 1.0E-06 ~ 1.0E-04žĚė Ž≤ĒžúĄžóźžĄú ž†ēŪēėÍ≥† žěąÍ≥†,‚ÄėÍĶ≠ŽāīžĚė ŪôĒŪēôŽ¨ľžßą žúĄŪēī žĄĪŪŹČÍįÄžĚė ÍĶ¨ž≤īž†Ā Žį©Ž≤ē ŽďĪžóź ÍīÄŪēú Í∑úž†ē‚ÄôžóźžĄú žīąÍ≥ľŽįúžēĒŪôēŽ•†žĚī 1.0E-04 žĚīžÉĀžĚł Í≤ĹžöįŽäĒ žúĄŪēīÍįÄ žěąŽč§Í≥† ŪĆźŽč®ŪēėÍ≥† žěąŽč§. ŽėźŪēú Guide to Environment Risk(EPA, 1991)žóźžĄúŽäĒ 1.0E-04 ~ 1.0E-05Ž≥īŽč§ ŪĀį žÉĚžē†ŽįúžēĒžúĄŪēīŽŹĄŽ•ľ žīąÍ≥ľŪē† Í≤Ĺžöį ŽĮłÍĶ≠ŪôėÍ≤Ĺž≤≠(EPA)ŽäĒ ŪėĄžě¨žĚė Íłįžą†ž†Ā, Í≤Ĺž†úž†Ā ž†úžēĹžĚī žóÜŽäĒ Ūēú žúĄŪēīŽŹĄ ÍįźžÜĆŽ•ľ žúĄŪēú ŪĖČŽŹôžĚĄ ž∑®Ūē† Í≤ÉžĚīŽĚľÍ≥† Í≤ĹÍ≥†ŪēėÍ≥† žěąŽč§[14]. žĚīŽü¨Ūēú ž∂ĒžĄłŽ•ľ ÍįźžēąŪē† ŽēĆ ŪėĄžě¨žĚė Ž∂ÄžāįÍīĎžó≠žčúžĚė žú†žßÄÍłįž§Ä(70 „éć/m3)žĚÄ žĖīŽ¶įžĚīžßĎ Í∑ľŽ°úžěź, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõź žĚīžö©žěźžóźžĄú 1.0E-04žĚė ŽįúžēĒžúĄŪēīŽŹĄŽ•ľ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąžĖī, žčúŽĮľžóźÍ≤Ć ž∂©Ž∂ĄŪēú žēąž†ĄŽß̞̥ ž†úÍ≥ĶŪēėÍłįŽäĒ Ž∂Äž°ĪŪēėŽč§. ŽĒįŽĚľžĄú ÍĶ≠Žāī Í∑úž†ēÍ≥ľ Ūēīžôłžā¨Ž°Äžóź ŽĒįŽĚľ žĶúžÜĆŪēú 1.0E-04žĚė žúĄŪēīŽŹĄ Íłįž§ÄžĚĄ ŽßĆž°ĪžčúŪā¨ žąė žěąŽäĒ 50 „éć/m3žĚė Ž≥īŽč§ žóĄÍ≤©Ūēú ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄÍłįž§ÄžúľŽ°ú ž°įž†ēŪē† ŪēĄžöĒžĄĪžĚī žěąŽč§.

Ž∂ÄžāįÍīĎžó≠žčúžĚė žĖīŽ¶įžĚī, ŽÖłžēĹžěź, Ūôėžěź ŽďĪ ŽĮľÍįźÍ≥ĄžłĶ žĚīžö© žčúžĄ§ ž§Ď Žč§ž§ĎžĚīžö©žčúžĄ§Ž°ú ÍīÄŽ¶¨ŽźėŽäĒ Ž≤ēž†Ā Í∑úŽ™® žĚīžÉĀžĚė žĚėŽ£ĆÍłįÍīÄ, žĖīŽ¶įžĚīžßĎ, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžčúžĄ§, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź žīĚ 322ÍįúžÜĆ 4Íįú žčúžĄ§ÍĶįžĚĄ ŽĆÄžÉĀžúľŽ°ú 2019ŽÖĄ ~ 2022ŽÖĄ 4ŽÖĄžóź ÍĪłž≥ź žč§ŽāīÍ≥ĶÍłį ž§Ď ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄŽ•ľ Ž∂ĄžĄĚŪēėžėÄžúľŽ©į ÍįĀ žčúžĄ§žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú žěźŽ£ĆŽ•ľ ÍłįžīąŽ°ú Ūēėžó¨ ÍĪīÍįēžúĄŪēīžĄĪ ŪŹČÍįÄŽ•ľ žč§žčúŪēėžėÄŽč§. žóįÍĶ¨ŽĆÄžÉĀžčúžĄ§žĚė ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŪŹČÍ∑† ŽÜ掏ĄŽäĒ žĚľŽįėŽ≥ĎžõźžóźžĄú 26.7 „éć/m3, žöĒžĖĎŽ≥ĎžõźžóźžĄú 27.4 „éć/m3, žĖīŽ¶įžĚīžßϞ󟞥ú 17.8 „éć/m3, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžóźžĄú 42.9 „éć/m3, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžóźžĄú 14.1 „éć/m3Ž°ú ŽāėŪÉÄŽā¨Žč§. ŪäĻŪěą žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚī ŽÜížĚÄ ŽÜ掏ĄŽ•ľ ŽāėŪÉÄŽāīžóąŽäĒŽćį žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚÄ žāįŽ™®žôÄ žč†žÉĚžēĄŽ•ľ žúĄŪēī ž†Āž†ąŪēú žė®ŽŹĄžôÄ žäĶŽŹĄŽ•ľ žú†žßÄŪēīžēľ ŪēīžĄú ŪôėÍłįžóź žĖīŽ†§žõÄžĚī žěąÍłį ŽēĆŽ¨łžúľŽ°ú žÉĚÍįĀŽźúŽč§. ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďúžĚė ÍĪīÍįēžúĄŪēīŽŹĄŽäĒ Ž≥Ďžõź, žĖīŽ¶įžĚīžßĎ, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõźžĚė Í∑ľŽ°úžěźŽäĒ ÍįĀÍįĀ CTEžóźžĄúŽŹĄ 3.54E-05, 2.84E-05, 5.42E-05, 1.86E-05žĚė ECRÍįížĚĄ ÍįÄž†ł 1.0E-05Ž•ľ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąŽč§. ŪäĻŪěą žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõź Í∑ľŽ°úžěźžĚė Í≤Ĺžöį RMEžóźžĄú 1.38E-04žĚė ECRÍįížúľŽ°ú žúĄŪēīÍįÄ žěąŽč§Í≥† ŪĆźŽč®ŽźėŽäĒ 1.0E-04žĚė ECRŽŹĄ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąžóąŽč§. ŽĒįŽĚľžĄú ÍĪīÍįēžúĄŪēīŽŹĄ žł°Ž©īžóźžĄú žčúžĄ§žĚė Í∑ľŽ°úžěźŽď§žĚė žúĄŪēīŽŹĄžóź ŽĆÄŪēī ž†ēžĪÖžĚė žīąž†źžĚī Žßěž∂įžßą ŪēĄžöĒÍįÄ žěąŽč§. Ž∂ÄžāįžčúžĚė Íłįž§Äžóź žĚėŪēėŽ©ī Ž≥ł žóįÍĶ¨žěźŽ£Ć žīĚ 322Íįú ž§Ď 7ÍįúÍįÄ Ž∂Äž†ĀŪē©žúľŽ°ú ŪĆźž†ēŽźėžóąžúľŽ©į, ÍįúŽ≥Ą ŽćįžĚīŪĄįžóź ŽĆÄŪēī ŪēīŽčĻžčúžĄ§žĚė Í∑ľŽ°úžěźžĚė ŽÖłž∂úžčúŽāėŽ¶¨žė§žóź ŽĒįŽĚľ žúĄŪēīŽŹĄŽ•ľ Í≥ĄžāįŪēėŽ©ī žīĚ 303Íįú(94%)žĚė ŽćįžĚīŪĄįÍįÄ 1.0E-05Ž•ľ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąžóąÍ≥† 1.0E-04žĚė žīąÍ≥ľŽįúžēĒžúĄŪēīŽŹĄŽäĒ žīĚ 7ÍįúÍįÄ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąžóąŽč§. Ž≥ł žóįÍĶ¨žóź žā¨žö©Žźú ŽÖłž∂úžčúŽāėŽ¶¨žė§Ž•ľ žĚīžö©Ūēėžó¨ Žč®Í≥Ąž†Ā ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú ŽÜ掏ĄŽ≥ÄŪôĒŽ•ľ ÍįÄž†ēŪēėžó¨ žīąÍ≥ľŽįúžēĒžúĄŪēīŽŹĄŽ•ľ Í≥ĄžāįŪēī Ž≥īŽ©ī ŪėĄžě¨žĚė Ž∂ÄžāįÍīĎžó≠žčúžĚė žú†žßÄÍłįž§Ä(70 „éć/m3)žĚÄ žĖīŽ¶įžĚīžßĎ Í∑ľŽ°úžěź, ŽÖłžĚłžöĒžĖĎžõź žĚīžö©žěźžóźžĄú 1.0E-04žĚė ŽįúžēĒžúĄŪēīŽŹĄŽ•ľ žīąÍ≥ľŪēėÍ≥† žěąžĖī, žčúŽĮľžóźÍ≤Ć ž∂©Ž∂ĄŪēú žēąž†ĄŽß̞̥ ž†úÍ≥ĶŪēėÍłįŽäĒ Ž∂Äž°ĪŪēėŽč§. ŽĒįŽĚľžĄú žĶúžÜĆŪēú 1.0E-04žĚė žúĄŪēīŽŹĄ Íłįž§ÄžĚĄ ŽßĆž°ĪžčúŪā¨ žąė žěąŽäĒ 50 „éć/m3žĚė Ž≥īŽč§ žóĄÍ≤©Ūēú ŪŹľžēĆŽćįŪēėžĚīŽďú žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßą ŽÜ掏ĄÍłįž§ÄžúľŽ°ú ž°įž†ēŪē† ŪēĄžöĒžĄĪžĚī žěąŽč§.

Íįźžā¨žĚė ÍłÄ

žĚī žóįÍĶ¨ŽäĒ ŪôėÍ≤ĹŽ∂ÄžĚė žě¨žõźžúľŽ°ú ÍĶ≠Ž¶ĹŪôėÍ≤ĹÍ≥ľŪēôžõźžĚė žßÄžõźžĚĄ ŽįõžēĄ žąėŪĖČŪēėžėÄžäĶŽčąŽč§.

Table 1.

Facilities researched in this study

Table 2.

Formaldehyde (HCHO)concentration („éć/m3) by facility

| Facility | Number of Facilities | CTEa (mean) | RMEb (95 percentile) | S.Dc |

|---|---|---|---|---|

| Hospital | 69 | 26.7 | 54.0 | 18.9 |

| Hospital (nursing hospital) | 97 | 27.4 | 60.4 | 18.0 |

| Day care center | 112 | 17.8 | 41.5 | 14.8 |

| Postpartum care center | 20 | 42.9 | 109.2 | 23.6 |

| Elderly care facility | 24 | 14.1 | 36.5 | 9.6 |

Table 3.

HCHO exposure by facility

| Type | User type | IRa (m3/day) | EFb (day/year) | EDc (year) | BWd (kg) | LTe (day) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Hospital | Worker | 14.3 | 86.7 | 40 | 62.8 | 27412 |

| Outpatient | 14.3 | 1.0 | 78.6 | 62.8 | 27412 | |

| Inpatient | 10.8 | 2.7 | 78.6 | 62.8 | 27412 | |

| Inpatient (nursing hospital) | 10.8 | 134.4 | 1 | 62.8 | 27412 | |

| Day care center | Worker | 12.8 | 109.5 | 40 | 56.4 | 28689 |

| Infant (Day time care) | 9.9 | 86.7 | 5 | 14.5 | 27412 | |

| Infant (Full time care) | 9.9 | 108.3 | 5 | 14.5 | 27412 | |

| Postpartum care center | Worker | 12.8 | 86.7 | 40 | 56.4 | 28689 |

| User | 9.6 | 14.0 | 1 | 56.4 | 28689 | |

| Newborn | 9.4 | 14.0 | 1 | 5.6 | 27412 | |

| Elderly care facility | Worker | 14.3 | 86.7 | 40 | 62.8 | 27412 |

| User | 14.3 | 365.0 | 13.6 | 62.8 | 27412 |

Table 4.

LADDs of HCHO in indoor air by facility

| Type | User type | LADDs(mg/kg/day) | |

|---|---|---|---|

| CTEa (mean) | RMEb (95 percentile) | ||

| Hospital | Worker | 7.70E-04 | 1.56E-03 |

| Outpatient | 1.74E-05 | 3.53E-05 | |

| Inpatient | 3.54E-05 | 7.16E-05 | |

| Inpatient (Long-term care) | 2.31E-05 | 5.09E-05 | |

| Day care center | Worker | 6.18E-04 | 1.44E-03 |

| Infant (Daytime care) | 1.93E-04 | 4.48E-04 | |

| Infant (Fulltime care) | 2.41E-04 | 5.60E-04 | |

| Postpartum care center | Worker | 1.18E-03 | 3.00E-03 |

| User | 3.57E-06 | 9.07E-06 | |

| Newborn | 3.68E-05 | 9.36E-05 | |

| Elderly care facility | Worker | 4.05E-04 | 1.05E-03 |

| User | 5.80E-04 | 1.51E-03 | |

Table 5.

Excess cancer risks of HCHO in indoor air by facility

| User type |

ECR |

||

|---|---|---|---|

| CTEa (mean) | RMEb (95 percentile) | ||

| Hospital | Worker | 3.54E-05 | 7.16E-05 |

| Outpatient | 8.03E-07 | 1.62E-06 | |

| Inpatient | 1.63E-06 | 3.30E-06 | |

| Inpatient (Nursing Hospital) | 1.06E-06 | 2.34E-06 | |

| Day care center | Worker | 2.84E-05 | 6.62E-05 |

| Infant (Daytime care) | 8.86E-06 | 2.06E-05 | |

| Infant (Fulltime care) | 1.11E-05 | 2.58E-05 | |

| Postpartum care center | Worker | 5.42E-05 | 1.38E-04 |

| User | 1.64E-07 | 4.17E-07 | |

| Newborn | 1.69E-06 | 4.31E-06 | |

| Elderly care facility | Worker | 1.86E-05 | 4.84E-05 |

| User | 2.67E-05 | 6.92E-05 | |

Table 6.

Excess cancer risks per facility according to HCHO concentration

žįłÍ≥†Ž¨łŪóĆ

1. International agency for research on cancer(IARC), "IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, In: Formaldehyde", 2006, Vol. 88

2. US Environmental protection agency, Indoor Air Quality (IAQ), 2007.

3. ÍĶ≠Ž¶ĹŪôėÍ≤ĹÍ≥ľŪēôžõź, ÍĶ≠ÍįÄžöįžĄ†žąúžúĄŽ¨ľžßą ÍīÄŽ¶¨Žį©žēą ŽßąŽ†®žĚĄ žúĄŪēú žóįÍĶ¨(I), 2011.

5. W. D. Kerns, K. L. Pavkov, D. J. Donofrio, E. J. Gralla, and J. A. Swenberg, ‚ÄúCarcinogenicity of formaldehyde in rats and mice after long-term inhalation exposure‚ÄĚ, Cancer research, 1983, 43, 4382-4392.

6. ŪÉúŪėĄ Žįē, ÍīĎŽěė ÍĻÄ, žäĻŽĮł Í∂Ć, žąėŽĮł žĖī, žßĄŪėł žč†, Í∂Ć ž†ē, Ž™ÖŲ̄ Í∂Ć, and ž≤†ŽĮľ žĚī, ‚ÄúžĄúžöłžčú Žāī ŽĮľÍįźÍ≥ĄžłĶ žĚīžö©žčúžĄ§žóźžĄú žė§žóľŽ¨ľžßąžĚė Ž∂ĄŪŹ¨ŪäĻžĄĪ‚ÄĚ, žč§ŽāīŪôėÍ≤Ĺ ŽįŹ ŽÉĄžÉą ŪēôŪöĆžßÄ, 2017, 16 (4), 345-355.

7. žßÄŲ̄ žēą, žú†žßĄ žė§, žßÄžėĀ žěĄ, Ž¨łžĄ≠ žēą, žĚÄž£ľ Ūôć, and Ž∂Äžąú žÜź, ‚ÄúŽ≥īžú° žčúžĄ§, žāįŪõĄž°įŽ¶¨žõźžĚė žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßą ŽÜ掏Ą ŽįŹ žúĄŪēīžĄĪ ŪŹČÍįÄ‚ÄĚ, žč§ŽāīŪôėÍ≤Ĺ ŽįŹ ŽÉĄžÉą ŪēôŪöĆžßÄ, 2018, 17 (4), 337-345.

8. ŪôėÍ≤ĹŽ∂Ä, ŪēúÍĶ≠ŽÖłž∂úÍ≥ĄžąėŪēłŽďúŽ∂Ā, 2007.

9. ÍĶ≠Ž¶ĹŪôėÍ≤ĹÍ≥ľŪēôžõź, žĖīŽ¶įžĚīŽÖłž∂úÍ≥ĄžąėŪēłŽďúŽ∂Ā, 2016.

10. ÍĶ≠ŽĮľÍĪīÍįēŽ≥īŪóėÍ≥ĶŽč®, ÍĪīÍįēŽ≥īŪóėŪÜĶÍ≥Ą, 2021.

11. ÍĶ≠ŽĮľÍĪīÍįēŽ≥īŪóėÍ≥ĶŽč®, ÍĶ≠ŽĮľŽ≥īÍĪīžĚėŽ£Ćžč§ŪÉúž°įžā¨, 2022.

12. ŽĮłžĄ† žĖĎ, žú§žßĄ žĚī, ŽŹôŪõą ÍĻÄ, žąôžĚł ž°į, Í∑ľžßĄ ÍĻÄ, žěźžóį ÍĶ¨, ŽĮłžē† žė§, and Ž¨łž†ē ÍĻÄ, 2021ŽÖĄ ž†ĄÍĶ≠Ž≥īžú°žč§ŪÉúž°įžā¨-žĖīŽ¶įžĚīžßĎ ž°įžā¨ Ž≥īÍ≥†, Ž≥īÍĪīŽ≥ĶžßÄŽ∂Ä, 2021.

13. žĚłž≤† Ž•ė, Žč§ž§ĎžĚīžö©žčúžĄ§ žč§ŽāīÍ≥ĶÍłįžßą ŪäĻžĄĪ ŽįŹ ÍĪīÍįēžúĄŪēīžĄĪ ŪŹČÍįÄžóź ŽĆÄŪēú žóįÍĶ¨, Ž∂ÄÍ≤ĹŽĆÄŪēôÍĶź, 2010.

14. ŪôėÍ≤ĹŽ∂Ä, žúĄŪēīžĄĪÍłįž§Ä žĄ§ž†ēŽį©žēą žóįÍĶ¨(žĶúžĘÖŽ≥īÍ≥†žĄú), 2008.

- TOOLS

: 1.0E-04 or more of ECR

: 1.0E-04 or more of ECR  : : 1.0E-05 or more of ECR

: : 1.0E-05 or more of ECR